商品紹介|シリーズ

広島から世界へMARUNI COLLECTION 「HIROSHIMA」

人々の生活習慣や、生み出されたさまざまなクリエイションは、蓄積されてその地域や国ごとに文化を、そして社会を形づくり、やがて文明として未来へ遺っていくもの。

私たちマルニ木工は、日本の、ここ広島で生まれました。

森に囲まれ、海を望み、季節が巡るこの地。宮島を持つ、広島に根ざしていることには大きな意味があります。私たちが作り出すプロダクトと共に、人びとの姿が美しく在ることを願うのは、この広島の地で、マルニ木工の歴史をスタートさせたからではないかと思うのです。

その“美しく在ること”は、とても広い意味を持ちます。自然との調和、気配を纏うことや静寂をもたらすこと、流れるようなリズムを感じること、触れた時に心が豊かになることなど。目に見えない“美意識”を、その手で生み出していく使命を持ってモノづくりをしています。どの時代も、すべてのプロダクトに美意識をのせて、この世に送り出してきました。時代がめぐり、生活習慣や住まい方が変化していく中でも、感覚的に捉えることのできる姿、形を、常に追い求めています。

- 目次 -

・What is “HIROSHIMA”?

・デザインと技術を追い求めて

・デザイナーコメント - Naoto Fukasawa's Voice -

・一人ひとりと美意識

・HIROSHIMAをおすすめしたい理由

・HIROSHIMAアームチェア

- What is “HIROSHIMA”?

“HIROSHIMA(ヒロシマ)”という名前には、私たちマルニ木工の想いと、覚悟、願いが込められています。

この椅子が誕生したのは2008年。私たちは当時、長く愛される“世界の定番”を生み出すことを目指していました。この椅子にはどのような名がふさわしいのか、深澤直人氏とともにたどりついたのが、“HIROSHIMA”という名前でした。皆さんはこの名前を聞いた時どんな景色が浮かぶでしょう。

広島という場所は、世界中で「平和」の象徴としても知られています。かつて深い悲しみを経験したこの地は、その後、祈りとともに再生を遂げ、人々の暮らしの中に語り継がれる存在となりました。この背景があるからこそ、この名には、一度聞いたら忘れられない力があります。もちろん、自然豊かなこの広島の山間部で、木材と向き合いながら職人たちと共にモノづくりをしている地名を刻みたい想いもありました。

とはいえ、言葉が持つ意味の大きさや影響力も想像できたため、この名前を掲げることは勇気が要ることでした。しかし、デザイナーの深澤直人氏から「この名前には世界に通じる力がある。一度耳にしたら忘れられないこの名前を掲げて、世界に届けよう」と提案いただき、背中を押されるようにして決断しました。私たちが大切にしてきたもの、これからも守り、育て、伝えていきたいと願うもの。この名前はそのすべてを象徴する、意志の表れです。

世界を驚かせた哲学

“世界の定番”を目指して「100年使っても飽きのこないデザインと、堅牢さを兼ね備えた家具」を作る。

この哲学をぶらさずに実現化した、MARUNI COLLECTION※ の代表的なアイテムとして発表した“HIROSHIMA”は、精緻で優れたデザインの代表格。2009年4月のミラノサローネで世界に初めてお披露目しました。それ以降、現代における名作椅子として高い評価を受け、世界中のプロジェクトで採用されています。グローバルなデザイン感覚、日本の文化に根ざす木材に対する知識、そして精緻な技術が融合した製品は、マルニ木工による「日本から世界に発信する家具」の象徴です。なんといっても自然な木の良さを活かす無塗装に近い木肌の仕上げは、この家具に触れる人々を魅了し続けてきました。

そして、約1万2000人の社員が働く広大なアップル本社 Apple Parkにも“HIROSHIMA”アームチェアは選ばれ、数千脚もの椅子がカフェテリアやオフィスで愛用されています。また、2023年5月に開催されたG7広島サミットの首脳会議では、会議テーブルに首脳陣が揃って座る椅子として採用され、バイデン米大統領(当時)をはじめとする各国の首脳がこの“HIROSHIMA”アームチェアに座り円卓を囲んだのです。紛れもなく、“世界の定番”として認められた瞬間でした。現在では、イギリス、ドイツ、フランス、アメリカを始め、世界30か国以上(2025年現在)で展開されるまでに成長しました。マルニ木工だからこそ生み出すことのできた、日本から世界へ拡がってゆく家具であり、匠の技が生んだ美しさの結晶です。

※MARUNI COLLECTION 世界的なデザイナーと共に広島から発信しており、国際的なプロダクトデザイナーである深澤直人氏、ジャスパー・モリソン氏、そしてセシリエ・マンツ氏が開発パートナーとして参加しています。

創業からの道のり

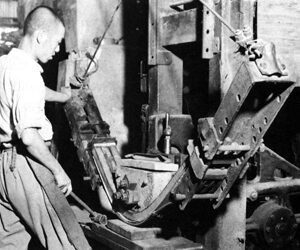

「工芸の工業化」を礎にしながらも、変化の時を迎える。

マルニ木工は、1928年「昭和曲木工場」という屋号で、広島の地に創業しました。その後、時代のうねりと共に大きく変化を遂げた生活様式の一端を担う存在として、形を変えながら木に携わってきました。創業当初から掲げてきたのは「工芸の工業化」※というモットーです。職人の手仕事に宿る繊細な美しさを、安定した品質と価格でより多くの人へ届けたいという想いで、彫刻的な曲線をもつ西洋家具などの量産化に取り組み、木材の特性を見極め自在にかたちを削り出す高度な「切削加工」を用いて実現化してきました。木という自然素材に向き合う以上、まったく同じものはひとつとしてありません。木と向き合い、積み重ねた経験を技術に変え、複雑なフォルムを安定して量産する方法を追求してきました。

しかし1990年代以降、「美しい家具を」という思いが風化してしまいかねない時代に危機感を抱き、自分たちの原点をもう一度見つめ直し、未来に向けた一歩を踏み出そうと考えたのです。そこで国際的なデザイン感覚と日本独自の木に対する美意識をテーマにしたプロジェクトの中で、プロダクトデザイナーの深澤直人氏と出会い、精緻なモノづくりの技を融合したマルニ木工にしか生みえない、日本から世界へ発信する家具づくりをスタートしました。

深澤直人氏 × マルニ木工の誕生ストーリー

『ずっと、いい木の椅子をつくりたいと思っていた』と語る深澤氏は、使い込むほどに生活の味わいがしみ込んでいくような、静かでやさしい椅子のイメージを持っていました。

2004年、深澤氏とジャスパー・モリソン氏が工場を訪れた際、彼らは言いました。深澤氏は『せっかく優れた木工加工技術があるのに、最後にベタバタと塗装してしまっては、木の良さを殺してしまっているようで、とても残念です』と。一方、素材や技術の背景を見て、『ここなら実現できる』と感じたそうです。また、ジャスパー氏は『このような優れた木工加工技術があるマルニなら、どんな形でもつくれるね』と。当時の私たちにとってこの訪問は、あらためて「自分たちにできること」を見つめ直す機会となりました。長年の蓄積が、あたらしい価値と結びつこうとしている予感が、現場の空気にも宿っていたと思います。

深澤氏との仕事は、まさに真剣な対話の積み重ねでした。デザインの理想と、現場における技術のリアル。美しさへの感覚と、構造への知見を交えながら、少しずつかたちを磨き上げる共同作業です。そこには、全員で直面した自然素材を扱う難しさと、それを乗り越えられるはずだという期待、実現させる執念がありました。

そして2008年、私たちは“HIROSHIMA”アームチェアを発表しました。それは単なる新製品の発売ではなく、マルニ木工としての「再出発」を意味する椅子の誕生でした。モノづくりの歩みの中で蓄えてきた技術と哲学を、新しいかたちで未来につなげていく。そんなきっかけとなる椅子が産声をあげたのです。

デザインと技術を追い求めて

職人の手仕事、工業の知見、そしてデザイン

マルニ木工では、常に技術刷新が繰り返されています。そして、工業化を前提に設計されているものでも必ず人の手で動かして仕上げを行います。デザインの追求から機械を見つめ直すこともあれば、機械の能力の増幅によって実現可能になるデザインもあります。

また、マルニ木工が伝える『工業化』とは、全自然と機械のメカニズムを合わせた時に起きる、人の閃きのようなものです。機械を扱う職人のアイディアと手が、背景に存在しています。さらに、マルニ木工が考える『デザイン』とは、材料の選定、形になるまでの思考の数、技術を用いて形に翻訳していくこと、思慮の深さ、実現に向けて費やす時間の長さ、多角的な視点の多さ、理屈じゃなく美しいこと、そのすべてのことだと思っています。これらの融合こそが、デザインを革新領域に引き上げてゆくのだと思っています。

“生活の中の椅子“のかたち

“HIROSHIMA”アームチェアを初めてご覧になったとき、多くの方が「静かだ」と感じられるようです。奇をてらった装飾や派手な主張はありません。けれど、背からアームにかけて流れるような曲線、光を受けて際立つ陰影のやわらかさ、そして手に触れたときの木肌の温もりには、たしかに人の心を惹きつける力があります。

無垢の木材を彫刻のように削り出し、ひとつの木の塊から生まれたかのような印象をもつ背とアーム。その一体感のある造形を実現するには、単にデザインを描くだけではなく、素材の特性を理解し、加工と強度のバランスを細部まで検証しながら進める必要がありました。

見えない部分に宿る手仕事の痕跡も、マルニ木工ならではと言えるポイントです。たとえば、アームの内側や座面の裏、椅子の端部の丸みの処理など。普段あまり目に触れない場所にまで気を配り、木の繊維が立たないよう何度も研磨を重ねることで、「思わず手で触れたくなる」質感が生まれます。実際に触れてみると、手の表面が木の表面に吸い付くような、互いに求め合うような感触に出逢います。椅子は、毎日使い、身体をあずける道具です。「日常の中で、家具がどこまでさりげなく静かで美しい存在になれるか」――その可能性を示す一脚であると、私たちは信じています。

素材へのこだわり

木材の種類と持続可能な木材利用

“HIROSHIMA”アームチェアに使われているのは、天然の広葉樹の中からさらに厳選した無垢材です。現在は、ビーチ、オーク、ウォルナット、アッシュの4樹種6種類から選ぶことができます。それぞれが持つ木目や色味の個性は異なり、使う空間や時間の中でも変化します。これらの木材はすべて、持続可能な森林から計画的に伐採されたものを主に、北米や欧州の信頼できる供給元から輸入しています。

素材と質感を損なわない工夫

家具用材としての安定性、強度、美観を見極めたうえで、さらに椅子の構造や造形にあわせて木目の流れや色味の調和を読み取り、パーツごとに最適な部位を割り当てています。彫刻的なフォルムを持つ椅子では、この木目選びが佇まいの美しさを左右する重要な鍵となります。「マルニ木工の素材は良質」と深澤氏にもお墨付きをもらった木材そのものの品質と、それを見極める審美眼を養っています。塗装にも独自の工夫を重ねています。通常、木材に塗装を施すと「濡れ色」と呼ばれるややトーンの濃い仕上がりになりますが、深澤氏からは『生の木のような、白く明るい木肌の美しさを残してほしい』との要望がありました。その声に応えるため、下地に白い目止め材を用い、素材の明度や均整を保ちながら透明感のある仕上がりを実現しています。木は、時とともに少しずつ色を深めながら、人の暮らしに馴染んでいきます。

製造工程について

機械をつくる木工屋

“HIROSHIMA”アームチェアは、デザイナーと職人、工場と現場、構想と実装が幾度も往復しながら、少しずつかたちになっていった椅子です。長年にわたり伝統的な家具づくりの中で培ってきた有機的な「切削加工技術」と、社内に蓄積された「構造と強度に関する知見」を総動員し、椅子の強度とデザインを両立させるため、工場内で何度も試作を重ねました。求められるフォルムを実現するために、治具(じぐ)を新たにつくり、場合によっては専用機を一から設計し直すこともありました。作りたいかたちに、機械のほうを合わせていくのです。オリジナルの椅子づくりと同時に、オリジナルの機械づくりと向き合う。私たちが「機械をつくる木工屋」と呼ばれる由縁です。

職人の技を機械にのせて

背からアームへの流れるような一体成形には、「CNC(数値制御)加工機」が欠かせません。この技術は、あらかじめ3Dで設計された曲線や面の形状を、0.1mm単位の精度で刃物に置き換えて制御し、無垢材を彫刻のように削り出します。木は、一本一本硬さも繊維の流れも微妙に異なる素材のため、刃物の回転数、送り速度、加工順序といったパラメータ(機械の動きを制御するための値や数値)は、まさに「削る木」と「つくるかたち」に合わせて、一脚ごとに最適化させていく必要があります。デザインの美しさを損なわないために、複雑な3次曲面や滑らかな面取りが必要な箇所では、既製の機械では対応できないため、専用の治具(じぐ)や特殊刃物を独自設計し、機械の微調整まで突き詰めることもあります。

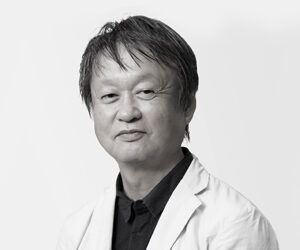

デザイナーコメント - Naoto Fukasawa's Voice -

「人の暮らしの中に、自然と息づく美しさとは何か?」

決して目立つことなく、むしろ気づかれないほど静かに存在しながら、人の手に触れ、使われることで深く馴染んでいくもの。そのような佇まいを持つものこそ、本当に長く愛されるデザインである、これは、深澤直人氏がいつも語ってくれることです。実際、彼は自身の書籍でも『人は、意識せずに使っているときがいちばん自然で、心地よいのです』※1と述べています。マルニ木工と協働することになった時、彼は、『生活の中で、時を重ねるほどに味わいが深まっていくような木の椅子を、ずっとつくりたいと思っていた』と伝えてくれました。

マルニ木工の商品開発部のメンバーは、深澤氏の仕事に対する視座の高さと、繊細な感覚について常に学びがあると言います。図面が送られてくると、その美しい曲線の中に、木工加工技術へのリスペクトを感じると言うのです。それは職人の技術をよく理解した上で、木を削り出す工程が美しく見えるように、また加工が滑らかに進むように、微細な曲線を計算しているからだと言います。かたちにこだわるだけでなく、「つくり手の視点に立つ」深澤氏ならではの姿勢です。『プロダクトは“人”の延長です。かたちは、使う人の行為や感覚を映す“鏡”のようなものです。』※2 個性を主張するのではなく、生活の中に自然にあること。“HIROSHIMA”を通して、彼が目指している世界が伝わってきます。

※1 深澤直人『デザインの輪郭』TOTO出版、2011年 より

※2 深澤直人『NAOTO FUKASAWA: Embodiment』PHAIDON, 2018より

深澤直人(プロダクトデザイナー)

>プロフィールの詳細は こちら

一人ひとりと美意識

私たちは、お客さまの「どんな風に暮らしているか」をたびたび想像します。美しいものに触れて心が動くことを大切にできる環境を作り出していること。私たち一人ひとりが、自分の時間を大切にできること。好きなものも知っていて、そこに尊重があること。そう、想像する世界の中で、皆さんがマルニ木工の家具を、“HIROSHIMA”を、選んでくれたら嬉しいなと思うのです。

使い手の美意識と共鳴する椅子

1脚の椅子から広がる、世界があります。

“HIROSHIMA”は紛れもなく、その思想の中から誕生した家具なのです。

“HIROSHIMA”に出逢うことでその人の生活が変化していく。

朝の光が差し込むダイニング、静かな書斎の片隅、あるいは美術館のラウンジや、海外のギャラリー空間。そこに置かれている“HIROSHIMA”アームチェアは、決して主張しすぎず、しかし確かな存在感を放って、そこに在ります。実際に触れてみると、すっと手になじみ、背もたれにあずけた身体がやさしく受け止められる安心感に包まれます。一見シンプルに見えるこの椅子が、実はとても多くのこだわりと技術、そして時間をかけてつくられていることは、手で触れ、腰をおろしてはじめて、伝わるものかもしれません。

-「何がそんなに特別なんですか?」と聞かれたら、こんな答えが用意してあります。

彫刻のような「一体感のある美しさ」

背とアームがつながる部分に、継ぎ目や段差が一切ないことに気づく方が多くいらっしゃいます。木が溶け合っている。その佇まいが空間に静かな安らぎをもたらします。

さりげなく生活に馴染むデザイン

デザイナーの深澤直人氏は、これを「without thought(考えないで使えるもの)」と表現しており、人が自然に手に取って、違和感なく生活に溶け込むようなかたちを追求しています。

美しさだけでなく、構造も確か。

美しさと強度、デザインのバランスを考え抜いて設計され、公共施設や海外のホテル空間などでも長年使われてきた実績があります。そして完成した製品は製品テストを受け、使い心地はもちろん耐久性の検討も合わせ行いさらに改善されています。

HIROSHIMAをおすすめしたい理由

挑戦と蓄積の賜物

滑らかな曲線は、その一つひとつの面取りや木目の流れに、熟練の職人と技術者が試作と改良を重ねてきた時間があります。複雑な造形を安定して再現するために、CNC加工機の手順は細部まで最適化され、機械にまで工夫が施されました。こうした過程を通じて、現場では「美しさを量産する」という感覚が自然に根づいていったのです。

用の美を備えている

この椅子は平和都市・広島から世界へ向けて発信される、日本の文化を伝えるメッセージの象徴でもあります。その証に、ミラノやロンドン、パリをはじめとした世界各地で紹介され、現在では30か国以上へと展開し、Apple本社「Apple Park」への導入など、大規模施設での採用も進んでいます。それぞれの空間に、凛とした品格を放ちながらも、使い勝手の良さ、堅牢さを備えた現代の「用の美」と言えるでしょう。

経年変化、味わい深さ

使い続けるほどに深まっていく味わいも、この椅子の魅力のひとつです。天然の広葉樹の中からさらに厳選された無垢材を用いているため、日々の暮らしの中で刻まれる景色が、その人だけの風合いとなるのです。もし傷がついても、再塗装や補修が可能であることから、世代を超えて一脚の椅子を受け継いでいくという喜びにもつながります。

メイドインジャパンの信頼

すべての製造は、日本国内の自社工場で一貫して行っています。「誰がどこでどのように作っているのか」が見えること。そして、見えないところにこそ手を尽くす姿勢。その積み重ねが、私たちマルニ木工の「Made in Japan」としての誇りを支えています。

HIROSHIMAアームチェア

〜マルニ木工の世界を、体感しよう!〜

全国のショップへ、ぜひお越しください。

マルニ木工のショップ・パートナーシップ店では、「MARUNI COLLECTION」をはじめとする“HIROSHIMA”シリーズなど、代表的な家具をご覧いただけます。静かで洗練された空間で、手触りや木の質感を確かめながら、ゆっくりとご検討いただけます。木材のサンプルや定番色のシートサンプルもご用意。家具に精通したスタッフが、納品場所やレイアウトのご相談にも丁寧に対応いたします。ご希望の方には、その場でのご購入・後日配送も承ります。お気軽にお立ち寄りください。